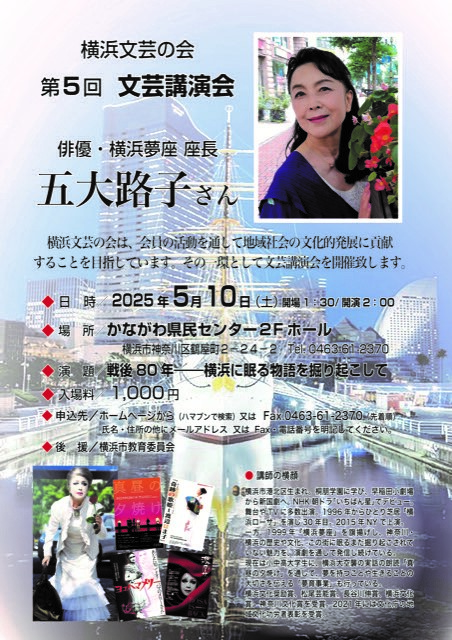

第5回文芸講演会

日時 2025年5月10日(土)午後2時~4時

場所 かながわ県民センター(横浜駅西口)2階大ホール

講師 五大 路子さん(俳優。横浜夢座座長)

演題 戦後80年-横浜に眠る物語を掘り起こして

入場者 63人

開会の挨拶=植竹伸太郎代表世話人、司会=中島邦信世話人

五大路子さんは1952年、横浜の北部、後のJR新横浜駅の近くで生まれた。綱島温泉が近かったこともあって、子守りのおばあちゃんに連れられてよく温泉施設に出掛け、大広間に設えた舞台で旅回りの役者さんたちの芝居を見た。「瞼の母」「一本刀土俵入」――それが横浜出身の大衆文芸作家、長谷川伸の戯曲であると知ったのはずっと後のことである。

「それが私の原風景でした」と五大さんは話した。高校で演劇に出合い、桐朋学園短大で演劇を専攻し、早稲田小劇場に入団したものの、1年で新国劇に転じた。そこは時代物を売りにした男中心の世界だったが、それなりに女優が活躍する場もあった。ある時幹部に勧められてNHK朝ドラのオーデションを受け、「いちばん星」のヒロインに抜擢された。トップ役者へのデビューである。

それからはテレビや芝居へと活躍の場を広げていった。「ところがある時気づいたんです、私の原点は横浜だと」と五大さんはいう。横浜から演劇を発信したいという気持ちが、次第に強くなった。

そんな時、右足に激痛が走り、曲がったまま動かなくなってしまった。帝劇公演は稽古も始まっていたが降版せざるを得なかった。舞台初日、「私がいなくても幕は開く」と思うと悲しくて、ひたすら泣いた。そんな中で「私にしか出来ない芝居は何だろう」と考えたとき、あの「一本刀土俵入」などが次々に浮かんできた。「そうだ、私の原風景である長谷川伸の世界をひとり芝居でやろう」。こうして伸の前半生を描いた自伝的随筆「ある市井の徒」を演じきった。

この後、長谷川伸が戦前、村上元三らと作った勉強会・新鷹会を五大さんが訪ねるプロジェクターの映像が舞台に流れる。

五大さんの講演会は、これまで講師をしてくれた小説家達とはまったく違って、聴衆1人ひとりに話し掛けるように語る。時には朗読劇のように、あるいは、まさにひとり芝居を演じているように。

その本領が発揮されたのが、ひとり芝居「横浜ローザ」のモデルになった白塗りの老女「ハマのメリーさん」との出会いの場だった。

「彼女と目が合った瞬間、『あなた、私の生きてきた今までをどう思うの。答えてちょうだい』と問われ、胸をつかまれた気がしたんです」。そう話す時の五大さんの声は、まさに、何十年もの間娼婦として横浜の街角に立ち続けてきた老女そのものだった。

それから五大さんはメリーさんについて知りたくて、横浜の街を訪ね歩いた。その過程で伊勢佐木町の街に米軍の飛行場やかまぼこ兵舎があったこと、夕方になると門が開いて米兵がどっと出てきて、それを待つ女たちが立っていたことを知った。自分が子どもの頃憧れていた町とはまったく別の顔が、そこにはあった。「メリーさんのことを芝居にしたい」と五大さんは思った。そして、メリーさんを描くことは、横浜の戦後を描くことだ、と。

(横浜夢座提供)

(横浜夢座提供)

何年かして五大さんは、ついにあるシャンソン歌手の案内でメリーさんに再会する。歌手が「この人があなたのことお芝居にしたいんだって」というと、メリーさんは「ああ、そう」と言って手を差し伸べた。その手の冷たさと温もりがいつまでも残った、と五大さんは言う。その「ああ、そう」を、五大さんは芝居をしているように、うっとりと、甲高い声で、話した。その翌年、五大さんは日本橋の三越劇場でひとり芝居「横浜ローザ」の舞台に立った。初めてメリーさんを見かけてから5年の歳月が経っていた。

この後も五大さんの講演、と言うか、ひとり芝居というか、は、プロジェクターが舞台の奥に映し出す映像を交えながら続く。横浜夢座の旗揚げ、「横浜ローザ」のニューヨーク公演、1人の少年を主人公に横浜大空襲の悲惨さを描いた朗読劇「真昼の夕焼け」――。

講演後の質疑では「メリーさんは五大さんの舞台を見たのですか」という質問が出た。「いえ、私がお会いした2か月後に、メリーさんは倒れて救急車で病院に運ばれたのですが、そこを抜け出して、1人で新幹線に乗って故郷に帰ったそうです。あの白塗りのまま」

最後に桐本美智子顧問が五大さんに花束を贈った。

※講演の詳細は2025年9月発行の『ヨコハマ文芸』第14号に掲載します。

第4回文芸講演会

日時 2024年5月12日午後2時~4時

会場 かながわ労働プラザ(JR石川町駅)多目的ホールB

講師 夢枕 獏(ゆめまくら・ばく)氏(作家)

演題 「縄文と俳句――陰陽師の源流をたどる」

入場者 167人

開会の挨拶 桐本美智子・代表世話人

司会と講師紹介 植竹伸太郎・世話人

会場ホールの定員は3人掛けテーブルで147人だが、事前申し込みからとても足りないと判断し、事務所と相談してテーブルを撤去してもらって、やっと全員が入場できた。

夢枕獏さんは1951年小田原市生まれ小田原在住で、柴田錬三郎賞や吉川英治文学賞などの受賞を重ね、伝奇小説「陰陽師」シリーズが大ヒットした。

陰陽師は吉凶を占う宮中の役人で、現在放映中のNHK大河ドラマ「光る君へ」でも、小説の主人公安倍晴明がしばしば登場する。

また、2001年に映画化し、2003年に続編、そしておりしも現在、新装の「陰陽師0」が上映されている。

桐本代表世話人の挨拶と植竹世話人によるプロフィール紹介の後、ステージに立った夢枕さんは「陰陽師以外にもいろいろやっています。

プロレスと格闘技だったら1時間はしゃべれますが、きょうは縄文と俳句です」と軽妙に語り始め、随所で聴衆の笑いを誘った。

〇季語には縄文の神が宿る

夢枕さんは「陰陽師も含めて伝奇小説を書いてきました。それは日本の古代の神々を探求する話でした。

たどりついたのが縄文時代でしたが、この時代は文字資料がありません。古事記や日本書紀、神話などを手掛かりに、縄文人が信じていた神々の神話を書こうと思い付きました。

たぶんその神々はアフリカがルーツで、シルクロードを経たりして日本列島に来た。こんなに古い神様の寄せ集まりになっている国はないのではないか。

私はエジプトからチベット、中国、アラスカ、ペルーなどを30~40年かけて見てきて、縄文にたどり着きました」と語った。

そのうえで、縄文時代の人々は、すべてのものに神が宿っていたと考えていたというのが定説と指摘。

そして俳句の季語は縄文の神が宿る社であると言う。その季語はどうやって決まるかといえば、あるものを季語だとみんなが考えたら季語として定着する。

縄文時代には、例えば、ある岩に神が宿るとみんなが信じれば神になる。俳句の季語ができあがるのとそっくりだ、と説いた。

夢枕さんは「俳句は世界で最も短い小説であり、自作の俳句がたまったら出版したい」と明かした。そして、縄文ファンタジー俳句なる作品をいくつか披露した。

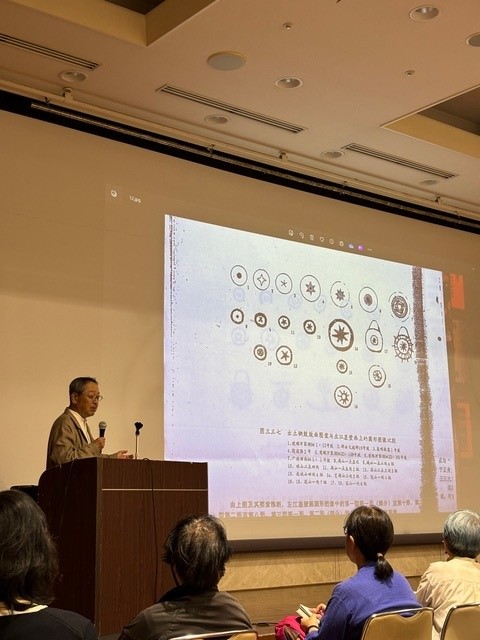

〇五芒星は中国からやってきた

後半では、陰陽師シリーズに登場する魔除けの五芒星(正五角形に内接して一筆書きで出来る星形)が日本にやってきた道をたどった取材について、

40点の写真や画像をスクリーンに映し出しながら熱っぽく語った。

この中で、五芒星が描かれている銅鐸の絵や、日本へ伝わったと考えられる「弓矢を持っている人物や太陽」が描かれている中国雲南省の洞窟絵、

中国から日本に流れてきたと思われる魔除けの「屋根猫」、中国の岩に描かれた太陽の中に五芒星が描かれていること、

中国の博物館に展示されていた新婦像の胸に太陽を形どった魔除けがかけられていたこと、沖縄の首里城にあった狛犬の胸に、

中国経由できたと思われる網の目状の魔除けがあったこと、中国映画の中に出てきた五芒星、京都にある安倍晴明ゆかりの神社に中国にもあった

ヤタガラスの像があることなどを説明した。

そのうえで、「五芒星は中国雲南省あたりから魔除けの印や神様といっしょにわたってきたのではないか」との自説を展開した。

会場を埋めた老若男女のみなさんは90分間にわたる「夢枕獏の世界」に引き込まれた様子だった。

講演後の質疑応答では3人が質問した。「女性が太陽に例えられていたというが、女性の場合は大地ではないでしょうか?」との質問に対し、

夢枕さんは「縄文時代の土偶は女性だし、卑弥呼も女性。古代には女性は高い地位を占めており、神様と結びつきやすかったのではないでしょうか」と応じていた。

閉会後には会場でサイン会があり、夢枕さんは参加者と語り合いながら、それぞれが持参した著作にサインをしていた。

参加者に予め配布したアンケートからは、「作品の奥にあるモチーフの決め方であったり、そのルーツのたどり方であったり、

普段なかなか知ることができないお話を伺えました」「文化の最先端を行く者が縄文的な発想に近づいていくという話が非常に興味深い。

古代日本人の魂が現代に生きていることを感じられる素敵なエピソードだと思います」「点と線を想像力でつなげていく面白さ。

心から貴重な話でした」といった感想が寄せられた。

※講演の詳細は2024年9月発行の『ヨコハマ文芸』第12号に掲載します。

第3回文芸講演会

2023年5月7日(日)午後2時~伊東潤氏の講演会が行われました

第3回文芸講演会

日時 2023年5月7日(日)午後2時~4時

場所 県民センター(横浜駅西口)2階大ホール

講師 伊東 潤さん(歴史小説作家)

演題 司馬遼太郎と歴史小説の今

入場者 185人

開会の挨拶=桐本美智子代表世話人、司会=河野勉世話人

当日はゴールデンウィークの最終日だったが、あいにくの雨模様。

開会時にはかなり激しい降りになり、キャンセルが相次ぐのではと心配されたが、予想以上の来場者で会場はにぎわった。

司会の開会宣言に続いて、まず横浜文芸の会の桐本美智子代表世話人が挨拶に立った。

「今日はおみ足の悪い中、沢山の方においでいただきまして有難うございます。

伊東先生には以前から講演をお願いしていましたが、コロナで延び延びになり、やっと実現できました。

今年は奇しくも司馬遼太郎先生の生誕百年だそうですね。感慨深いです

ところでこの講演会を主宰しております「横浜浜文芸の会」について、少しご案内させていただきます。

会には現在、芥川賞作家から小説家見習い、詩人、歌人、ジャーナリスト、絵かき、音楽家など様々な方50人ほどが参加しています。

活動の中心は年2回、地域文芸誌「ヨコハマ文芸」を発行することで、有隣堂をはじめ県内の主だった書店のご協力をいただいております。

また、会では地域文化に貢献したいという目標を掲げており、この講演会もその一環でございます。さらに、テーマを決めて意見を交わすハマブンカフェや、ホームページを利用したハマブン句会などもやっております。

いずれもホームページに載っておりますので、興味のおありの方はご覧下さい」

このあと伊東氏の講演にはいった。

伊東氏は1960年、JR石川町駅の近くで生まれ、今も親の家を建て直して同じところに住んでいるという浜っ子。

市内の名門私学・浅野中高校を卒業後早稲田大学に進み、外資系企業などで働いたあと2007年、『武田家滅亡』でデビューした。

以来、歴史小説を中心に書き続け、『黒南風の海』(本屋が選ぶ時代小説大賞)、『国を蹴った男』

(吉川英治文学新人賞)、『巨鯨の海』(山田風太郎賞など)、『峠越え』(中山義秀賞)など、文学賞受賞作を多数世に出した。

多作ぶりでも知られる。

伊東氏は、この日の講演ではまず、歴史小説作家として最も人気のある司馬遼太郎を取り上げ、「司馬作品はなぜあんなに売れるのか」、

その魅力を分析する。そのあと、歴史小説はどんどん変貌を遂げているとして、「歴史小説の現在地を知る」を話すとした。

🔶司馬作品の魅力

伊東氏は正面スクリーンにプロジェクター映像を映し、自分でパソコンを操作しながら話した。まず、シンポジウムのような写真。

「これは『菜の花忌』という司馬さんをしのんで行われる会で、東京と大阪で交互に開かれています。

私、2015年と2017年にお話をさせていただいたんですが、すごい人気で、1,400名の方に来ていただきました。

もちろん私だけの人気じゃなくて杏ちゃん(歴史好き女優として知られる)の人気なんですけれど」

このあと歴史社会学者・福間良明の近著『司馬遼太郎の時代 歴史と大衆教養主義』の表紙を映し、

「これは司馬さんの生涯とその作品の背景等をしっかり分析しているいい本です」と紹介。

この本によると、司馬作品の売上げは2017年までで『竜馬がゆく』が2,520万部、『坂の上の雲』が1,960万部だと言う。

「ただ」と伊東氏はいう。「司馬さんの売行きもちょっと鈍化しているのが現状なんです」。

そして、本人が亡くなったあとも売れている歴史小説家は4人いるとして、司馬、山田風太郎、池波正太郎、藤沢周平を挙げた。

この中から最初に売上げが落ちたのは山田で、その次がなんと司馬だったという。

「山田さんは奇妙きてれつが売りですから、現代の若い人に受け入れにくいのは分かります。一方、池波さんや藤沢さんは人の心の葛藤や苦しみ、

悩み、つまり、人間の普遍性を描いているから、劣化しないんですよ。ところが司馬さんは、残念ながら今歴史研究が進化していますから、

作品の生命はあまり長くないんだなと思いましたね」

では、なぜ過去には司馬作品はあれほどもてはやされたのか。

まず伊東氏は、司馬作品を読んでいると、「余談だが」「ちなみに」とか「閑話休題」とかがよく出て来ると指摘する。

「そこに知識や教養がちりばめられているので、読者は、自分は今、教養を身につけている、という意識が芽生え、知的虚栄心をくすぐったんです。それが70年代のサラリーマン、ビジネスマンに受けたわけですね」

🔶司馬遼太郎のプロフィル

1923年、司馬は大阪市浪速区で生まれ、生家は薬屋を営んでいた。少年のころから非常に読書好きで、立川文庫という講談小説を中心に読んでいた。

ただ、数学が嫌いで勉強しなかったので、旧制高校に失敗した。これが司馬の生涯にわたってのトラウマになっている、と伊東氏は見る。

「要するに二流の人というか、エリートじゃないというコンプレックスが司馬さんの作品を生んでいった」と先述の本で福間は分析しているという。

1944年に徴兵によって陸軍戦車学校に入校する。終戦後はマイナーな新聞社を何社か渡り歩き、中外日報に勤めていた1958年に初めて同紙に小説を連載した。これが『梟の城』で、その2年後にそれが直木賞を受賞した。

「確かに『梟の城』は、映画化が何度もされているように、非常に生活臭がする忍者の話で、魅力にあふれた作品だと思います」

そして、その3年後、63年には代表作となる『竜馬がゆく』を刊行する。

🔶司馬作品は何が画期的だったのか。

戦後も文学状況の主流は純文学だった。「ところが」と伊東氏は言う。「司馬さんは自分が二流の人だと定義しているので、そういう純文学の束縛から脱していたんですね。それで歴史の語り部に徹することができた。これが画期的なところだ思うんです」。当時の歴史小説家では吉川英治や山岡荘八が主流だった。「人が生まれました、若いときがあって恋をしました、活躍しました、死にましたみたいなだけで、確かに面白いけれど、教養的な味わいってほとんどない。それを司馬さんはちょっとしたうんちくを交えつつ、教養的な雰囲気を漂わせたというところが画期的だったんです。英雄豪傑でないリアリティーあるキャラクターを造形した」

このあと伊東氏は司馬作品の魅力について、▽語り口の工夫▽豊かな表現力▽勉強熱心に裏付けられた博覧強記▽人間に対する深い洞察力

▽文章のリズム感などについて語った。

さらに、司馬作品の弱みについても、

▽突然自らの体験などが入り、物語に没入しづらい▽西日本出身者以外に冷たい▽戦争体験のトラウマから、明治は素晴らしい、昭和は駄目と出し過ぎる▽繰り返しに近いものがある▽風景描写などをしない▽歴史解釈に奇想的なひらめきがない、などを挙げた。

伊東氏は最後に挙げたのが日本人への影響だった。

🔶司馬作品の日本人への影響

伊東氏はまず「敗戦後の日本人に自信を取り戻させてくれた」という。「俺たちは敗戦国だみたいなところから、日本人であるという誇り、独自性、アイデンティティーというのは俺たちにもあるんだぞと、鼓舞してくれた。それがやはりビジネスマン世代に大きかったのではないかと思いますね」

そして伊東氏はこう付け加えた。「今の日本は人口減少社会になり、経済成長も鈍化して、日本人が劣等感を抱いているて戦争直後と同じような状況になっていると思います。先行き不透明の時代だからこそ“坂の上の雲”を見て生きていかなきゃいけないなと思うんです」

※ 講演の詳細は2023年9月発売の『ヨコハマ文芸』第10号に載録します。

第2回文芸講演会

2022年5月14日(土)午後2時~

講師 荻野アンナさん

文芸講演会は2019年5月に第1回を開催したあと、20年、21年と新型コロナ禍のために中止になり

やっと今回、第2回講演会開催の運びとなりました。 講演会の様子は以下の通りです。

日時 2022年5月14日(土)

開演午後2:00~4:00

場所 横浜・かながわ労働プラザ3階多目的ホールA

講師 荻野アンナさん(芥川賞作家・慶應義塾大学名誉教授)

演題 文学 アンナ話こんな話――ラブレーから落語まで

入場者 82人 開会の挨拶=桐本美智子代表世話人

司会と講師紹介=藤原喬会員

荻野アンナさんは芥川賞を初め多くの文学賞に輝く作家でフランス文学者でもあるが、駄洒落好きとして知られ、

落語家に入門して高座に上がることもある。それだけに講演では、日本人には馴染みの薄いラブレーを取り上げたにもかかわらず、

会場はしばしば笑いに包まれた アンナさんは「私は中身は日本人ですが顔は外国人なので、

タクシーに乗るとよく運転手さんに『日本語、お上手ですね』と言われます。『日本は長いんですか』と聞かれるので、

『ハイ、60年以上ニナリマース』と思いっきり英語訛りで答えたり、日によってはフランス語訛りにすることもあります。

こうやって外国人の真似をするのが密かな楽しみの一つです」と、のっけから笑いを取った。講演の後の方で話は落語におよび、

「落語は『枕』『本題』そして『落ち』の三つの部分から成り立っている」と説明したが、まずは「枕」というところだろう。

アンナさんの父親はフランス系アメリカ人だが、母は日本人で、生まれた時から横浜で育ったので母語は日本語。

フランス語は大学に入ってから学んだ。「なぜフランス語を始めたのかというと、学校の図書館に入り浸っていた15歳の時、

フランソワ・ラブレーに出会い、原文で読みたいと思ったからです」 「そのころ国語の授業では、贅肉をそぎ落とした文が名文とされていました。例えば川端康成の『雪国』は『国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった』となります。

この簡潔さの対極にあるのがラブレーの文体でした。ガルガンチュア(後述)は少年のころ『飲んだり・食べたり・眠ったり、食べたり・眠ったり・飲んだり、眠ったり・飲んだり・食べたりしていた』となります。1行でいいところを3行に増やしている。

〝3行革命〟です 。私はこの荒唐無稽な巨人の話に夢中になりました」 そしてアンナさんは慶應義塾大学でフランス文学を学び、

大学院を出るとフランスのパリ大学に留学、ラブレー研究で博士号を取った。「15歳の少女が30歳になっていました」 この後、

プロジェクターを使って「紙芝居ラブレー」と称するギュスターヴ・ドレの挿し絵を次々に披露しながら話を進めた。

その表紙はなぜか豚の絵。「私、豚コレクターなんです。私の部屋はさながら豚小屋です」。そう言えば講演終了後、

アンナさんは受講者の求めに応じて自著にサインをしてあげたが、それぞれに豚のイラストを添えていた。 さて、本論のラブレー。

「日本では知っている人は少ないのですが、ラブレーはフランスでは誰もが知っているルネサンス期の有名なユマニスト(人文主義者)です。Tシャツの柄にもなっています。彼はまず修道士になり、それから医学を学んで医者になりました。これは便利なんですね、

患者に向かう時は医者で、それがダメになったら修道士になればいいのですから」。こうして会場の笑いを取りながら、

ラブレーの初期作品『ガルガンチュワ物語』と『パンタグリュエル物語』の中のエピソードを次々に紹介した。

「この父と子はともに巨人で、日本で言えば民話の〝だいだらぼっち〟でしょうね」。その巨人ぶりは、

例えば父親は赤ん坊だったころ授乳に17,913頭の牝牛が必要だったという。息子も負けていない。

その乳牛をむしゃむしゃ食べたという。さらに、息子の従者まで登場するので、よく聞いていないと誰の話をしているのだか分からなく

(「牛を食らうパンタ-リュエル(ギュスターヴ・ドレの挿し絵)」) こうして〝ラブレー早わかり〟が終わると、

講演は、20年ほど前から興味を持つようになったという落語の話に移る。11代金原亭馬生に入門、金原亭駒ん奈を名乗り、

今は二つ目だとか。「私のような者が入門して、師匠は困るなあ、困んなあ、駒ん奈」というわけ。「なぜ落語に惹かれたかというと、

ラブレーに繋がる世界を見つけたからです。落語は生きた言葉の芸術で、フランスにも分厚い本を書いた研究者がいます。

落語家は一人ですべての登場人物を演じ分けます。用いる道具は一本の扇子と手拭いだけ」。

そう言ってアンナさんは扇子を手紙や煙管に見立て、さらには「ズルズルーッ」と箸でそばをすする仕草をする。

横浜で一門会が開かれる時は高座に上げてもらうと言うだけあって、なかなか堂に入ったものだ。会場から拍手。

落語とラブレーの共通点の一つは「落ち」だとアンナさんは言う。例えば『厩火事』。無職で年下の夫の愛が不安になり、

長屋のご隠居に相談して、夫が大事にしている瀬戸物をわざと割る。夫は慌てて駆け寄り、「怪我はねえか」と声を掛ける。

女房が「私の体が大事かえ」と嬉しそうに言うと、夫は「あたり前だ。お前が怪我をしたら、明日から遊んでて酒が飲めねえ」。

こういう落とし方は、 パンタグリュエルの従者が結婚で悩んだ話に似ているという。 もっと具体的に似ている話もある。

ラブレーの従者の話の中に、焼き肉の煙に対して硬貨の音で支払う話が出て来るが、『しわい屋』に出てくる小咄は

焼き肉を鰻に替えればそっくりだという。ここいら辺の語りは落語そのもの。うなぎ屋の小僧が隣の家に匂いの〝嗅ぎ賃〟をとりにくる。 ――嗅ぎ賃? ケチなこと言ってんねえ。あー、よしよし払ってやる、さ、これだ。 ――へ、ありがとう存じます。

――手ぇ出しちゃいけないよ。嗅ぎ賃だから、音だけ聞いて帰んなさい。 この後アンナさんは「あの、拍手頂いてもいいんですけど」

と言ったので、みんな大笑い。 アンナさんは最後にもう一つ、人間らしい愚かさを描いた落語の小咄を披露した。

知ったかぶりのご婦人がフランス絵画展を見に行きました。

――あれは存じておりますわ。マネでざましょ?

――奥様、あれはモネでございます。

――あら。ああ、そちらはモネざましょ?

――すみません。それはマネです。

――あらま。これは分かりますわ。ピカソですわ。

――奥様、それは鏡でございます。

「この小咄はフランス小咄から来ている、という説をオチとさせて頂きます」

※ 講演の詳細は2022年9月発売の『ヨコハマ文芸』第8号に載録します。

第一回文芸講演会

講演会の様子は以下の通りです。

日時 2019年5月11日(土)開演2時~4時

場所 横浜・波止場会館4階大会議室

講師 辻原 登さん(芥川賞作家・神奈川近代文學館長)

演題 歴史と冒険のシンクロニシティー

-小説「翔べ麒麟」と「天の原」歌をめぐって

入場者 86人

開会の挨拶=宮原昭夫代表世話人、司会と講師紹介=櫻井誠子会員

辻原氏はまず、阿倍仲麻呂らとともに717年に唐に渡った井真成の墓誌が見つかったという新聞記事を示し、

「彼等遣唐使こそが今日に続く日本の文字文化の礎を築いたのです」と強調した。

続いて今回のテーマである仲麻呂の和歌「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」を取り上げる。

この歌は、玄宗皇帝に気に入られ長く帰国を許されなかった仲麻呂の悲歌(エレジー)として知られるが、

36年ぶりに帰国を許され、明州で送別の宴が開かれた時に詠んだとも言われる。だが辻原氏は

「それならこの歌は帰国を前にした希望の歌と言うことになる。また遣唐副使大伴古麻呂は無事帰国できたのだから、

一族であり万葉集の編纂者である大伴家持にこの歌を伝えたはずなのに、この歌が載るのは後の古今和歌集である」

4と疑問を投げかける。実際、小説「翔べ麒麟」では、この歌は渡航に失敗し今日のベトナムに流れ着いた仲麻呂が、

帰国を断念して歌ったとされている。

「ところが小説の連載が終わった数年後、私は井真成の死を知ったのです。そうなると歌の意味が違ってくる。

この歌は、ともに唐にわたり、若くして客死した友を偲ぶレクイエム(鎮魂の歌)だったに違いない、と。

歌はわれわれに歴史の深さを考えさせてくれます」

最後に辻原氏は「なぜ古代の偉い人達は苦労して、漢語を利用して日本語の文章を発明したのか。それは歌を書き残すためだったのです」

と結んだ

また辻原氏は質疑応答の中で、最後の楊貴妃が楊国忠の首を抱いて死んでいる場面は創作かと聞かれ、

「あれは私が作ったものです。スタンダールの『赤と黒』の最後、マチルドが斬首されたジュリアン・ソレルの首を抱くシーンから

ヒントを得ました」と明かした。

※ 講演の詳細は2019年9月発売の『ヨコハマ文芸』第2号に載録しました。